老化に伴う身体の変化の特徴

高齢者になると、身体の各機能や検査値が

「上昇」するのか?「低下」するのか?

すぐに答えられるようにしましょう。

目次

● 介護福祉士国家試験過去問題

・第31回 問題74より

・第29回 問題71より

●高齢者の身体的特徴

・循環器

・骨

・呼吸器

・薬

●薬剤管理指導の意義と利用者の特性

・薬の代謝

・経路

・高齢者の服薬に関する問題点

●介護福祉士国家試験過去問題再挑戦

・第31回 問題74より

・第29回 問題71より

●記事の最後に

まずは、介護福祉士国家試験過去問題からやっていきましょう。

介護福祉士国家試験過去問題

第31回 問題74より

高齢者の疾患と治療に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 複数の慢性疾患を持つことは、まれである。

2 服用する薬剤の種類は、若年者より少ない。

3 服用する薬剤の種類が増えると、薬の副作用は出にくくなる。

4 高血圧症(hypertension)の治療目的は、若年者と同じにする。

5 薬剤の効果が強く出ることがある。

「肝臓の血流量の減少」

「腎臓の排泄機能の低下」

↓

「薬剤の分解に時間がかかる」

「体内に薬剤が長く滞在する」

↓

「薬剤の効果が強くでる」

解答…5

第29回 問題71より

高齢者の薬物代謝に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 消化管からの薬剤の吸収力は低下する。

2 肝臓での薬剤の代謝に要する時間が短縮する。

3 腎臓からの薬物(やくぶつ)排泄量(はいせつりょう)は増加する。

4 脂溶性薬剤の蓄積は起こりにくくなる。

5 複数の薬剤間の相互作用が起こりやすい。

1×消化管からの薬剤の吸収力は低下する。→消化管運動の低下で薬の作用が増強する。

2×肝臓での薬剤の代謝に要する時間が短縮する。→遅くなる

3×腎臓からの薬物(やくぶつ)排泄量(はいせつりょう)は増加する。→低下

4×脂溶性薬剤の蓄積は起こりにくくなる。→起こりやすくなる。

5◎複数の薬剤間の相互作用が起こりやすい。

どうでしょう?かんたんそうで、改めて質問されると難しいですよね?では、かんたんにまとめていきます。

高齢者の身体的特徴

循環器

| 内容 | 特徴 | |

| 運動時の 最大心拍出量 | 低下 | |

| 脈圧 | 増大 | |

| 血圧 | 最高血圧(収縮期血圧) | 上昇 |

| 最低血圧(拡張期血圧) | 低下 |

心拍出量とは?

心収縮によって心臓から送り出される血液量のこと。

脈圧とは?

最高血圧と最低血圧の差。

高血圧症

高血圧症患者は65歳以上になると大幅に増加します。

高血圧症関連記事(特徴、予防)

骨

| 内容 | 高齢者の特徴 |

| 骨量 | 減少 |

骨粗しょう症

骨密度が低下して骨がスカスカになり、骨折を起こしやすくなる。

呼吸器

| 内容 | 高齢者の 特徴 |

| 肺の弾性 | 減少 |

| 肺活量 | 減少 |

| 1秒率 | 減少 |

| 残気量 | 増加 |

1秒率

肺活量のうち、最初の1秒間に吐き出した空気の割合。

残気量

肺内に残存する空気量のこと。

1秒率が低下し、残気量が多くなるということは、呼吸が浅く、短くなってくるということだと考えてください。

肺炎

肺のせん毛運動の低下により、分泌物が溜まりやすく、炎症を起こしやすくなる。

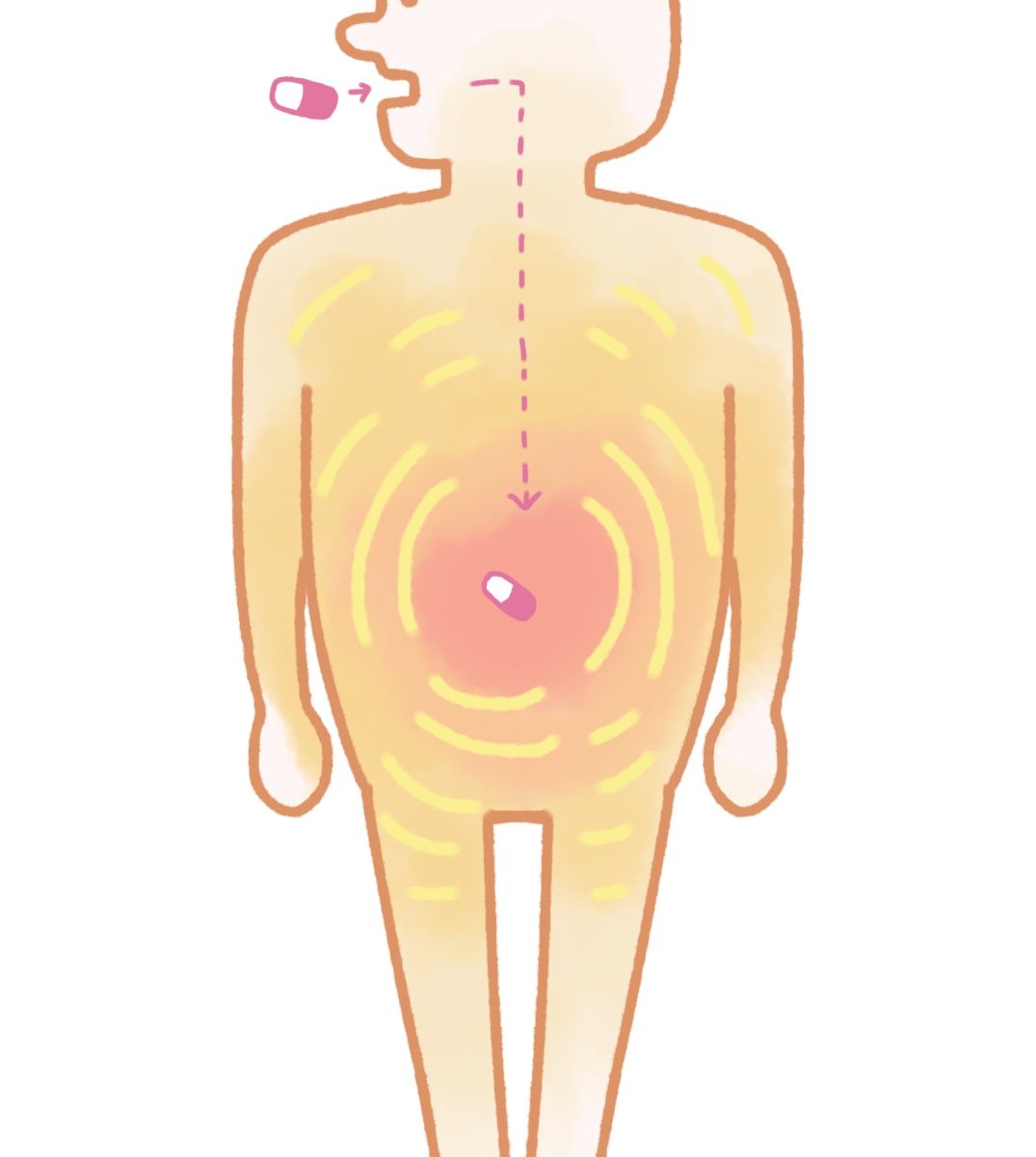

薬

| 内容 | 高齢者の特徴 |

| 半減期 | 延びる |

| 吸収 | 低下 |

| 代謝 | 低下 |

薬の半減期

投与された薬物の血中濃度がピークに達してから半分に低下するまでの時間。

薬剤管理指導の意義と利用者の特性

薬の代謝

経路

- 胃

- 十二指腸・小腸

- 肝臓・一部の腸

- 心臓

- 腎臓

薬が、肝臓で

「薬として作用されない形」

「体外に排出しやすい形」

に変えられること。→『解毒』

代謝されなかった薬が『体内で作用する』

①胃

②十二指腸、小腸

③肝臓・一部の腸

④心臓

⑤腎臓

高齢者の服薬に関する問題点

ヘリコバクターピロリ菌陽性者

- ヘリコバクターピロリ菌陽性者は高齢者に多い。

- ヘリコバクターピロリ菌は胃でアンモニアを作る。

- 胃酸を中和させるが、胃の中のpHが上昇しアルカリ性になる。

- 腸で溶けるように腸溶性皮膜のついた薬が腸に届く前に胃で溶けてしまう。

消化管の運動が鈍い者

- 消化管運動が低下すると、薬が吸収される部分に長く留まってしまう。

- 薬の作用が増強してしまう。

肝機能が低下した者、肝臓疾患がある者

- 血流量の低下などにより、高齢者は代謝速度が遅くなる。

- 肝臓で代謝される薬の作用が増強してしまう。

飲む薬の種類が多い者の相互作用問題

- 代謝酵素の働きに影響を与える薬がある。

- 他の薬の作用を強めたり、弱めたりする。

- グレープフルーツや、セイヨウオトギリソウなど、食物や健康食品などでも、相互作用が問題になる。

介護福祉士国家試験過去問題

第31回 問題74より

高齢者の疾患と治療に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 複数の慢性疾患を持つことは、まれである。

2 服用する薬剤の種類は、若年者より少ない。

3 服用する薬剤の種類が増えると、薬の副作用は出にくくなる。

4 高血圧症(hypertension)の治療目的は、若年者と同じにする。

5 薬剤の効果が強く出ることがある。

「肝臓の血流量の減少」

「腎臓の排泄機能の低下」

↓

「薬剤の分解に時間がかかる」

「体内に薬剤が長く滞在する」

↓

「薬剤の効果が強くでる」

解答…5

第29回 問題71より

高齢者の薬物代謝に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 消化管からの薬剤の吸収力は低下する。

2 肝臓での薬剤の代謝に要する時間が短縮する。

3 腎臓からの薬物(やくぶつ)排泄量(はいせつりょう)は増加する。

4 脂溶性薬剤の蓄積は起こりにくくなる。

5 複数の薬剤間の相互作用が起こりやすい。

1×消化管からの薬剤の吸収力は低下する。→消化管運動の低下で薬の作用が増強する。

2×肝臓での薬剤の代謝に要する時間が短縮する。→遅くなる

3×腎臓からの薬物(やくぶつ)排泄量(はいせつりょう)は増加する。→低下

4×脂溶性薬剤の蓄積は起こりにくくなる。→起こりやすくなる。

5◎複数の薬剤間の相互作用が起こりやすい。

記事の最後に

介護福祉士国家試験には、最近でもよく出る項目なのでしっかり押さえて、取りこぼさないようにしましょう。

介護士として働いている方には、生活支援同様、わかりやすいかもしれませんが、改めて言葉にすることや、質問されると、意外と即答できないものです。

試験に向けては、即答できるようにしておいていただきたい項目です。

あわせて読みたい関連記事

どうやって覚える?