介護福祉士国家試験に直接関わることではありませんが、認知症患者の方の力になれることを知っていてほしいと思います。

自動車運転外来についてご紹介とともに、試験にも関わることを解説していきます。

目次

●自動車運転外来って?

・開設の背景

・高齢化社会・高齢社会

・老人・高齢者の定義

・高齢運転者の特徴

・高齢者の身体的特性

・自動車運転外来の流れ

・運転能力を評価する最新機器とリハビリテーション

・開設病院

・私なりの考察

・介護福祉士国家試験過去問題

・記事の最後に

自動車運転外来って?

- MRIによる精細な脳画像診断を基にする。

- 最新のドライブシミュレータを用いて安全運転に必要な運動・認知機能評価を行う。

- リハビリテーション治療による安全運転能力の向上を目指している。

開設の背景

- 高齢化社会が進む中、高齢ドライバーの交通事故が急増

- 2017年3月に道路交通法が改正された。

- 認知症診断書提出命令を受ける軽度認知障害や認知症が疑われる高齢運転者の急増が予想される。

- 自動車の安全運転を維持あるいは推進するための対策が不十分。

- 安全・安心な高齢社会の実現の為に開設された。

高齢化社会・高齢社会

| 名称 | 高齢化率 | 日本が到達した年 |

| 高齢化社会 | 7% | 1970年 |

| 高齢社会 | 14% | 1994年 |

| 超高齢社会 | 21% | 2007年 |

2017年現在で27.7%に達し、今後も上昇していくとっ予想されている。

高齢化率…全人口に占める65歳以上の人口の割合。

老人・高齢者の定義

老人福祉法

| 用語 | 定義・対象者 |

| 老人 | 定義なし |

介護保険法

| 用語 | 定義・対象者 |

| 要介護者 | 寝たきりや認知症などで 常時介護を必要とする状態 |

| 要支援者 | 家事や身支度などで 日常生活に支援が必要とする状態 |

高齢者の医療の確保に関する法律

| 用語 | 定義・対象者 |

| 前期高齢者 | 65~74歳 |

| 後期高齢者 | 75歳以上 |

高齢者虐待防止法

| 用語 | 定義・対象者 |

| 高齢者 | 65歳以上 |

高齢者等の雇用の安定に関する法律

| 用語 | 定義・対象者 |

| 会社が定年制を設ける場合 | 60歳以上で設定 |

| 継続雇用制度 | 65歳までは義務 |

普通自動車対応免許

| 用語 | 定義・対象者 |

| 高齢者講習等 | 70歳以上 |

| 講習予備検査 | 75歳以上 |

| 高齢運転者標識 (高齢運転者マーク) | 70歳以上 |

高齢運転者の特徴

高齢運転者による死亡事故の発生状況

・75歳以上の運転者の死亡事故件数は,75歳未満の運転者と比較して,免許人口10万人当たりの件数が2倍以上多く発生している 。

・ 75歳以上の運転者による死亡事故について,件数自体は10年間ほぼ横ばいで推移しているものの,全体に対する構成比は上昇傾向。

高齢運転者による交通死亡事故の特徴とその要因

75歳以上の運転者はハンドル等の操作不適による事故が最も多い。

ハンドル等の操作不適による事故のうちブレーキとアクセルの踏み間違いによる死亡事故が高い割合を示している。

高齢者の身体的特性

動体視力の低下

複数の情報を同時に処理することが苦手になる

瞬時に判断する力の低下

認知機能の低下

身体機能の変化により,ハンドルやブレーキ操作に遅れが出ることがあるなどの特性が見られる 。

内閣府HP 特集「高齢者に係る交通事故防止」

I 高齢者を取りまく現状より引用

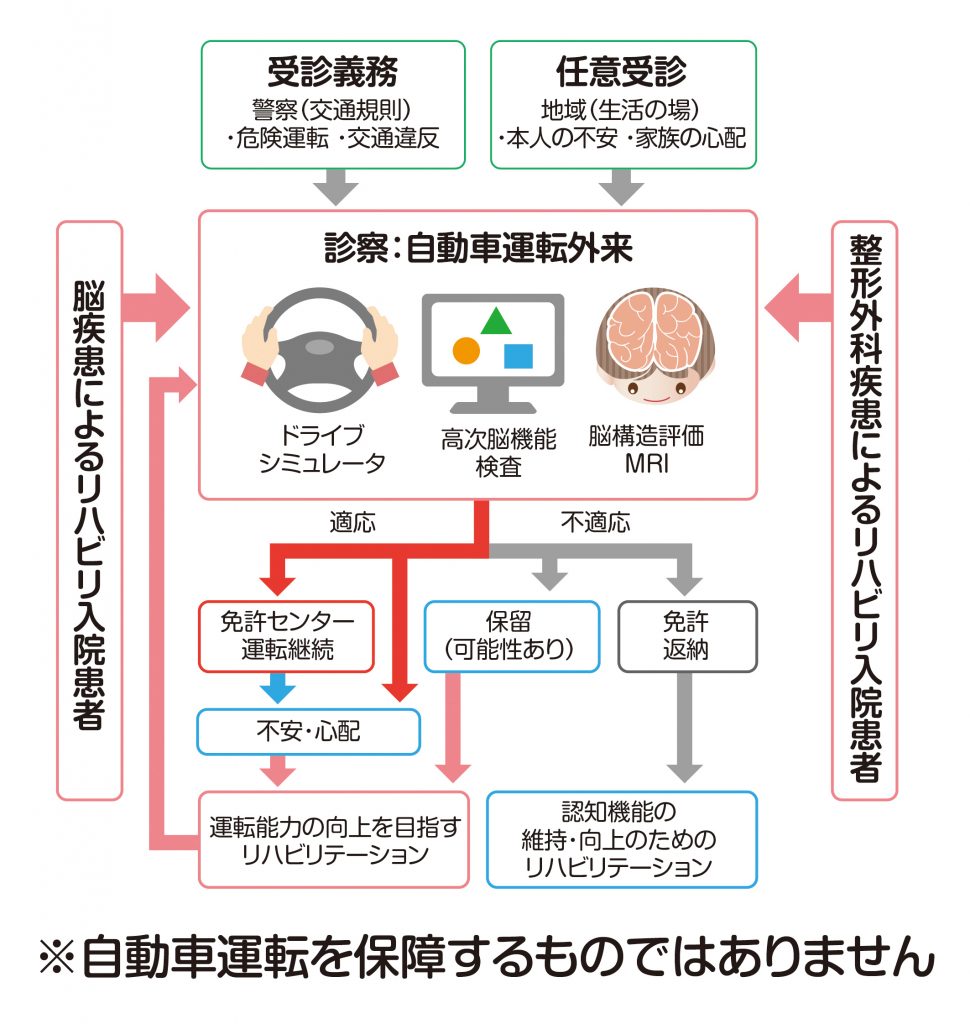

自動車運転外来の流れ

運転に必要な技能・認知機能を検査

・ドライブシミュレータ

・高次脳機能検査

・MRI

運転能力向上

医師の処方のもとリハビリテーションを実施。

教習所への紹介

実際の運転による運転指導をしていただくように教習所の紹介も行っている。

その結果を基にリハビリテーション指導も実施。

認知機能が低下している不安のある方や交通違反があった方々に対し行っている。

実際のリハビリテーション

個人の低下した機能に合わせたオーダーメイドのリハビリテーションを実施 。

運転能力を評価する最新機器とリハビリテーション

- HONDA社製ドライブシミュレータ

- ダイナミックビジランス・チェッカー

- Trace Coder TM(腕の巧緻性評価訓練機器)

- @attention

- 脳活性化運動

- 認知機能課題

開設病院

医療法人新松田会 愛宕病院

TEL 088-823-3301〒780-0051

高知市愛宕町1丁目1-13

FAX:088-871-0531

診察時間木曜日 14:00~17:00

以上、 医療法人新松田会 愛宕病院 HPより引用

私なりの考察

高齢者ドライバーの事故を取り沙汰し、大きくしすぎではないかと、推移データを見ると少々、疑問が残りますが、多くなってきている事実は否定できませんし、今後も増えていくでしょう。

事故が起きてしまったら、自分も、相手にも、家族にも悲劇しかありません。

注意喚起、免許返納など、いろんな対策をしているので、高齢の方はどうしていくか。

自分との対話が必要かと思います。

「人を傷つけてしまう前に返納しよう」とか

「できる限り運転をしていたい」とか。

私自身、車の運転は生活に欠かせませんし、運転が好きだし、車も好き。

ライフスタイル、ライフステータスでもあるし、ライフステージを築き上げてくれた要因でもある。

今、運転免許を取り上げられたら、活動範囲は大きく減るなとか、喪失感から意欲がなくなりそうだなとか、思いましたね。

「私はできる限り運転をしたい。」でも

「明らかに人を傷つける可能性があるなら返納したい」そう思います。

私の施設ではゲームを用いてドライブの雰囲気を体験してもらっています。

|

ハンドル、アクセルもあります。

テレビでゲームを映すのではなく、プロジェクターを使用し、大画面で行っていただきます。

ステアリングの抵抗も多少あるので、手首のちょっとしたトレーニングになるので、麻痺のあるかたにも良いかと思います。

みなさんもご家庭や、施設で試してみるといいですよ。

思ってる以上に難しいですが、しばらくするとみなさん慣れて来て、すごく楽しそうでしたよ!

レクリエーション関連記事

ここで1問介護福祉士国家試験の過去問題に挑戦してみましょう。

スポンサーサーチ

・大幅減量ダイエット

・【早い者勝ち!】 あなたのお名前、残ってる?

第29回介護福祉士国家試験 問題69

発達と老化の理解

高齢者の年齢に関する次の記述のうち、正しいものを 1つ選びなさい。

1 高齢社会とは、全人口に占める70歳以上の人口の割合が14%以上の社会をいう。

2 後期高齢者とは、75歳以上の高齢者をいう。

3 普通自動車対応免許を有する65歳以上の者は、その運転する自動車に指定の標識をつける義務が生じる。

4 介護保険制度で第2号被保険者になる年齢は、65歳以上である。

5 「高齢者虐待防止法」では、60歳以上を高齢者としている。

(注)「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

解答…2

1 高齢社会とは、全人口に占める70歳以上の人口の割合が14%以上の社会をいう。…65歳以上

2 後期高齢者とは、75歳以上の高齢者をいう。…〇

3 普通自動車対応免許を有する65歳以上の者は、その運転する自動車に指定の標識をつける義務が生じる。…70歳以上

4 介護保険制度で第2号被保険者になる年齢は、65歳以上である。…40歳以上65歳未満

5 「高齢者虐待防止法」では、60歳以上を高齢者としている。 …65歳

記事の最後に

免許を失うことは、喪失体験をすることと同じで、ご高齢者の方には大きなストレスになり、認知症になってしまう引き金となりかねないとも思います。

私個人の想いとしては、定期的に検査をし、認知症、認知症予備軍と診断されたり、運転に不安を感じるまでは、運転を楽しんでいただきたいです。

でもやはり、事故には本当に気をつけて欲しい。特に死亡事故。

なくなられたら、2度と帰ってきません。お別れの準備や、心構えもできないままでは、遺された方はどう生きていけばよいでしょう?

繰り返しますが、定期的に検査を受ける。不安を感じたら、すぐに検査、もしくは免許返納。

ご本人様も、ご家族様も、介護者も、しっかり考えていきましょう。

あわせて読みたい関連記事

どうやって覚える?

3 Replies to “日本初の「自動車運転外来」と 高齢者の定義「かんたんまとめ」介護福祉士国家試験科目:「発達と老化の理解」”